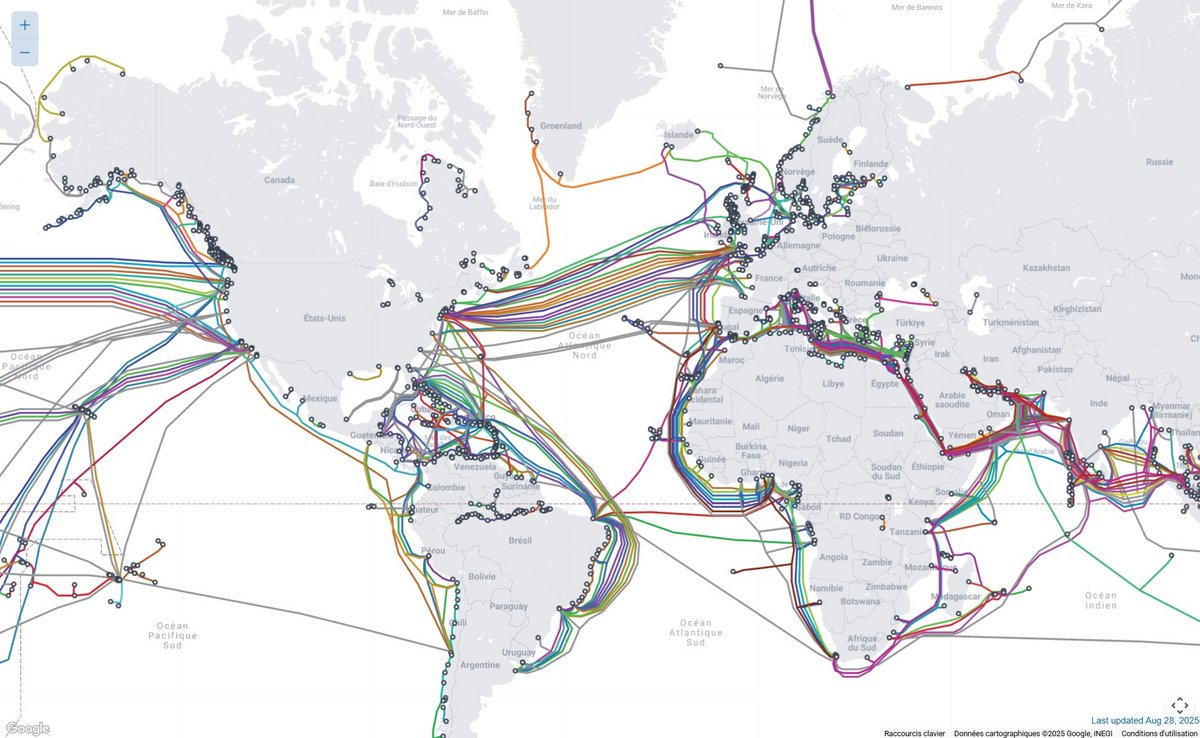

Des câbles sous‑marins endommagés en mer Rouge ont récemment perturbé le bon fonctionnement d'Internet. Microsoft a évité la panne générale en détournant le trafic vers d’autres routes. L’occasion d’expliquer simplement pourquoi ces « tuyaux » au fond de l’océan concernent votre quotidien — de la vidéo à la banque — et comment on protège le réseau mondial.

On les oublie parce qu’on ne les voit jamais. Pourtant, sans eux, pas de visioconférences, pas de séries en streaming, pas même de paiements en ligne entre continents. Ce week‑end, des câbles sous‑marins au large de la mer Rouge ont été endommagés, résultat : des ralentissements ici ou là, surtout pour le trafic entre l’Asie, le Moyen‑Orient et l’Europe. Côté Microsoft Azure, pas de coupure massive : le groupe a réacheminé les données par d’autres chemins.

Cela a pu ajouter un peu d’attente pour certains, mais les services sont restés disponibles. Derrière ce « sauvetage » discret se cache un principe simple : multiplier les itinéraires pour qu’Internet continue de fonctionner, même quand une portion de son réseau a un souci.

Ces câbles sont les « autoroutes » d’Internet

Internet repose d’abord sur des câbles en fibre optique posés au fond des océans, qui relient les continents entre eux. L’immense majorité des données internationales passe par ces liaisons. Quand un câble est cassé ou abîmé, les données doivent prendre des détours : c’est un peu comme fermer une bretelle d’autoroute, tout le trafic se reporte ailleurs et ça ralentit.

Pourquoi cela vous concerne‑t‑il ? Parce que la plupart de nos usages voyagent loin : une vidéo que vous regardez peut venir d’un serveur à l’étranger, vos photos sont souvent sauvegardées dans des centres de données distants, vos paiements ou vos messages transitent par plusieurs pays. Moins de routes disponibles, c’est potentiellement plus d’attente pour ouvrir une appli, lancer une réunion ou jouer en ligne. Rien de dramatique la plupart du temps, mais perceptible quand tout le monde emprunte les mêmes itinéraires.

La France est directement concernée : le littoral marseillais est devenu un carrefour majeur des câbles venant d’Afrique, d’Asie et du Moyen‑Orient. C’est ce qui explique le rôle stratégique de Marseille dans la circulation des données et, plus largement, pourquoi les incidents en mer Rouge peuvent avoir un écho jusque chez nous.

Que s’est‑il passé, et comment Microsoft a évité la panne

Des portions de câbles en mer Rouge ont été sectionnées ou endommagées. C’est rare, mais pas inédit : ancres de navires, tremblements de terre, sabotage ou incidents techniques peuvent abîmer ces liaisons. Les réparations demandent du temps et des moyens lourds : localiser la casse, envoyer un navire spécialisé, remonter le câble, puis le réparer et le tester. Pendant ce temps, il faut continuer à faire circuler les données.

C’est là qu’intervient la redondance. Les grands acteurs comme Microsoft ne se reposent jamais sur une seule route. Ils disposent de chemins alternatifs et peuvent, un peu comme un GPS, recalculer l’itinéraire quand il y a un obstacle. Sur Azure, cela s’est traduit par un réacheminement du trafic via d’autres câbles et points d’atterrissement. Pour les utilisateurs, la plupart des services sont restés accessibles ; on a surtout constaté des temps de réponse un peu plus longs dans les zones les plus touchées.

clubic était sur place pour l'inauguration du Sophie Germain, un nouveau bateau, concentré de technologies, capable de réparer différents types de câbles sous-marins.

Ce n’est pas magique : détourner le trafic peut créer des embouteillages temporaires ailleurs. Mais cela évite le « tout à l’arrêt ». Et plus il existe de routes et de centres de données, plus l’impact est limité. C’est précisément pour cela que les géants du cloud investissent dans de nouveaux câbles et multiplient les points d’entrée sur les continents — y compris en Europe et en France.

Des câbles abîmés, et pourtant Internet continue de tourner : l’épisode rappelle que le réseau mondial est à la fois robuste et fragile. Robuste, grâce aux itinéraires de secours ; fragile, parce qu’un incident local peut se faire sentir à des milliers de kilomètres.

La vraie question est simple : faut‑il investir encore plus dans les routes alternatives pour que ces perturbations deviennent totalement invisibles ? Avez‑vous remarqué un ralentissement ces derniers jours sur une appli, une vidéo, un jeu ?